Новый СанПиН 3.3686-21 по профилактике инфекционных болезней действует с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2027 года.

В материале предоставили 12 раздел СП 3686 21: "Профилактика чумы".

Чума является зоонозной природно-очаговой особо опасной бактериальной инфекционной болезнью с преимущественно трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, который относится к I группе патогенности.

Сигнальные эпидемиологические признаки чумы: контакт с больным чумой, контакт с дикими грызунами, промысловыми животными или их эктопаразитами на природно- очаговой территории, контакт с синантропными грызунами или домашними животными (кошками или собаками) на энзоотичной территории, контакт с больными верблюдами, прибытие из эпидемического очага чумы или эпидемического очага острых инфекционных болезней неизвестной этиологии, клинически сходных с чумой, смерть от неизвестного острого инфекционного заболевания на территории природного очага.

Возбудитель чумы — Yersinia pestis ВХОДИТ в семейство / Enterobacteriaceae, род XLI Yersinia. Y. pestis грамотрицательная неподвижная факультативно анаэробная палочка.

Имеет слизистую капсулу, спор не образует. Окрашивается биполярно анилиновыми красителями. В почве чумной микроб сохраняется до 7 мес., в захороненных трупах человека до года, в гное бубона до 20-30 календарных дней, трупах верблюдов, грызунов до 60 календарных дней. Сохраняется в блохах до 400, а в клещах более 500 календарных дней.

Хорошо переносит низкую температуру, замораживание. Прямой солнечный свет убивает микроб за 2-3 часа, кипячение при 100° С - через 1 минуту.

Новые Методические рекомендации Роспотребнадзора от 18.01.2021 № МР 3.1.0229-21 "Профилактика инфекционных болезней, противоэпидемические мероприятия в стационаре, лаборатории, по использованию СИЗ" скачайте в Системе Главная медсестра.

Механизмы и пути заражения:

- трансмиссивный (при укусе блох, заразившихся на больных грызунах, верблюде или человеке). Путь передачи - инокуляционный, контаминационный;

- контактный (при снятии шкурок с больных грызунов, разделке туш больных верблюдов, через кровь и выделения больного человека и другие). Путь передачи - прямой контакт, бытовой;

- аспирационный с воздушно-капельным (при снятии шкурок животных зубами, рубке мяса, при контакте с больными первичной или вторичной легочной формами чумы, аварии при работе с культурой возбудителя в лаборатории) и воздушно-пылевым путями передачи (при уборке кумарчика и проса);

- фекально-оральный (при употреблении в пищу недостаточно термически обработанного мяса зараженных животных); путь передачи - пищевой, водный, бытовой.

Инкубационный период длится от нескольких часов до 6 календарных дней и более, в среднем 2-4 календарных дня (короче при первичной легочной форме и более продолжительный при трансмиссивном заражении).

Противочумные учреждения Роспотребнадзора (далее - противочумные учреждения) осуществляют научно-методическое и практическое обеспечение федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, направленного на профилактику чумы, участие в проведении комплекса санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий по профилактике чумы.

СОПы по эпидбезопасности: образцы, которые запрашивает Роспотребнадзор

Профилактика чумы определяется с учетом рисков возникновения эпидемических проявлений чумы в субъектах, на территории которых имеются активные природные очаги чумы или отсутствуют природные очаги чумы, но в которые возможно распространение этой болезни, в том числе с учетом пограничных территорий других стран или субъектов Российской Федерации с активными природными очагами чумы.

Лабораторные исследования полевого, клинического и патологоанатомического материала при подозрении на чуму проводятся организациями, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с ПБА I группы патогенности.

При удаленности данных организаций допускается исследование материала на чуму прибывшими специалистами противочумных учреждений на базе лабораторий особо опасных инфекций учреждений Роспотребнадзора, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с ПБА II группы патогенности.

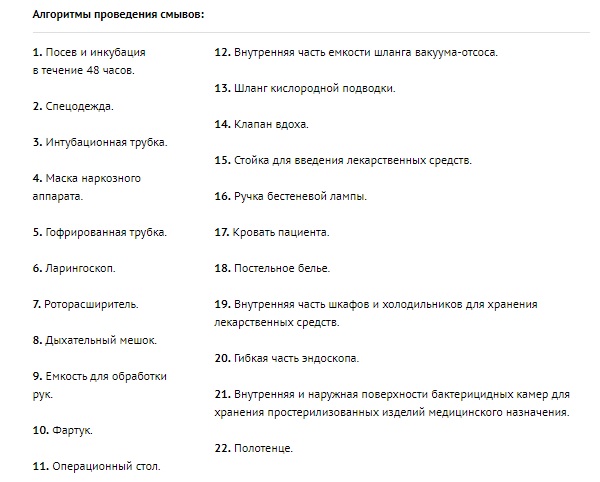

Как проводить смывы для микробиологического мониторинга по новым правилам

скачивайте готовые алгоритмы

Лабораторная диагностика чумы

Лабораторные диагностические исследования материала на чуму осуществляют:

- Лаборатории противочумных учреждений, имеющие разрешительные документы на выполнение работ с микроорганизмами I-IV групп патогенности.

- Лаборатории опорных баз центров индикации на территории центров гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации, имеющие разрешительные документы на выполнение работ с микроорганизмами II-IV групп патогенности. Диагностические исследования выполняют специалисты противочумных учреждений.

В лабораториях медицинских организаций микробиологические исследования материала от больных чумой или с подозрением на чуму не проводят.

Лабораторному исследованию подлежат пробы материала от:

- больных (умерших) людей с симптомами болезни, сходными с клиническими проявлениями всех форм чумы, особенно если в их анамнезе имеются данные о посещении природного очага чумы или проживании на его территории;

- лиц, контактировавших с больными легочной чумой;

- лиц, участвовавших (без использования средств индивидуальной защиты) во вскрытии трупов людей и верблюдов, погибших от чумы;

- лиц, участвовавших в убое и разделке туши больного чумой верблюда, обработке мяса в процессе приготовления пищи, употреблявших в пищу мясо больных чумой восприимчивых животных.

Забор материала от больных и лиц, с подозрением на заражение или заболевание чумой, его упаковку проводят медицинские работники стационара, куда госпитализирован больной, под руководством специалистов отделов особо опасных инфекционных болезней центров гигиены и эпидемиологии в субъекте Российской Федерации или противочумных учреждений с использованием средств индивидуальной защиты.

В экстренных случаях забор материала от больного осуществляют два медицинских работника, один из которых врач, подготовленный по вопросам диагностики особо опасных инфекций и обученный правилам биологической безопасности при работе с клиническим материалом, подозрительным на заражение возбудителями инфекционных болезней I-II групп патогенности.

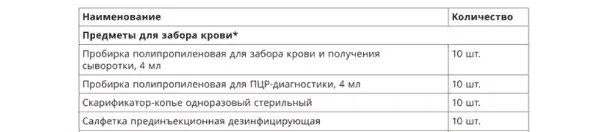

Универсальная укладка для забора биоматериала — скачайте состав укладки в журнале «Главная медицинская сестра»

Секционный материал забирают медицинские работники патологоанатомических отделений (или бюро судебно-медицинской экспертизы) в присутствии специалиста по особо опасным инфекциям.

Материалом для проведения исследований по обнаружению возбудителя чумы служат:

- при бубонной форме чумы содержимое бубона, отечная жидкость при наличии выраженного отека вокруг бубона, отделяемое вскрывшегося бубона и пунктат из его плотной периферической части;

- при кожной и кожно-бубонной форме чумы содержимое язв, окружающего язву плотного инфильтрата, некротических язв, фурункулов, везикул, пустул, геморрагических карбункулов;

- при легочной форме чумы мокрота, мазок со слизистой ротоглотки;

- при всех формах чумы, в том числе септической кровь, моча;

- при поражении кишечника испражнения;

- в случаях поражения мозговых оболочек (развитие чумного менингита) спинномозговая жидкость;

- смывы с различных поверхностей и пробы воздуха в помещениях, где находятся больные легочной формой чумы;

- у лиц, контактировавших с больным первичной или вторичной легочной формой чумы, мазок из зева;

- при вскрытии трупов людей, погибших от чумы или от болезней, подозрительных на чуму, для исследования забирают пробы внутренних органов, кровь.

Презентация главных изменений в отделениях, которые коснутся работы сестринской службы

Скачайте в журнале «Главная медицинская сестра»

Диагностические исследования материала осуществляют с использованием методов экспресс- и ускоренной диагностики, бактериологического и биологического анализа:

- индикацию маркеров возбудителя чумы в исследуемом материале методами ПЦР, МФА, ИФА, РНГА и другие;

- посев на среды накопления и дифференциально-диагностические, постановка биологической пробы с целью выделения культуры возбудителя чумы;

- идентификацию выделенных культур возбудителя чумы.

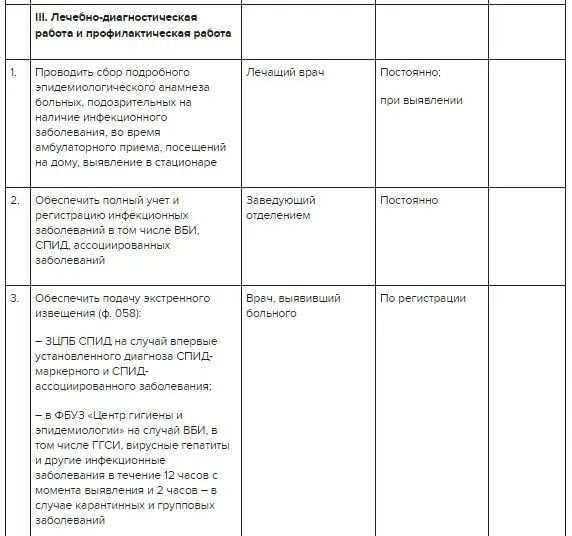

Выявление, учет и регистрация

В случае подозрения на заболевание чумой медицинская организация, выявившая больного, принимает меры по оказанию медицинской помощи в стационаре, предназначенном для больных чумой (в соответствии с комплексным планом), изоляции контактировавших с больным лиц.

Медицинские организации, территориальные органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, представляют в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека внеочередные донесения о каждом случае заболевания (подозрения) чумой.

Cпецифическая профилактика чумы

В случае возникновения эпидемического очага (очагов) чумы общее руководство мероприятиями по локализации и ликвидации эпидемического очага (очагов) единичных, групповых и массовых случаев заболевания населения чумой осуществляется межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссией.

В эпидемическом очаге чумы в соответствии с комплексным планом мероприятия по предупреждению распространения инфекционной болезни организуют и проводят органы и учреждения Роспотребнадзора во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе в сфере охраны здоровья, медицинскими организациями, органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области ветеринарии и подведомственными ему организациями, юридическими лицами (по согласованию) при консультативно- методической и практической помощи противочумных учреждений.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в эпидемическом очаге чумы обеспечивают выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения заболевания чумой в эпидемическом очаге.

Комплексный план профилактики инфекционных заболеваний

Скачайте в Системе Главная медсестра

Органы исполнительной власти по субъекту Российской Федерации в сфере охраны здоровья обеспечивают:

- выявление больных с симптомами чумы;

- развертывание госпитальной базы в эпидемическом очаге чумы в соответствии с комплексным планом по санитарной охране территории;

- организацию транспортирования больных специализированным транспортом, их госпитализацию, клинико-эпидемиологическое обследование, лечение, а также проведение дезинфекции по месту выявления больных;

- провизорную госпитализацию всех больных с сигнальными признаками чумы (больные с лихорадкой, лимфаденитами, пневмонией);

- изоляцию контактировавших с больным на срок инкубационного периода с проведением медицинского наблюдения и экстренной профилактики заболевания чумой в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- наблюдение за лицами, находящимися в обсерваторе (при наложении карантина);

- патологоанатомическое вскрытие в случаях невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины смерти;

Клинико-диагностические лаборатории медицинских организаций (определенных комплексным планом мероприятий по санитарной охране территории) выполняют клинико-диагностические исследования материала от больных в соответствии с требованиями данных Санитарных правил в части безопасности работы с ПБА I-II групп патогенности.

В случае возникновения необходимости осуществления по жизненным показаниям хирургического вмешательства у больного с подозрением на чуму, такое вмешательство проводится в соответствии с требованиями данных Санитарных правил в части безопасности работы с ПБА I-II групп патогенности. По окончании операции проводится заключительная дезинфекция.

Взятие патологоанатомического материала и его транспортирование в специализированные лаборатории, а также захоронение умерших от чумы проводится в присутствии специалистов противочумного учреждения или отдела (лаборатории) особо опасных инфекций центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъекте Российской Федерации.

Подготовка умершего от чумы к захоронению осуществляется медицинской организацией. Перевозка трупа к месту захоронения производится на выделенном транспорте бригадой эвакуаторов (врач, фельдшер, санитар) в защитной одежде.

По решению органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, где выявлен больной чумой, осуществляется организация отстрела животных- носителей чумы, проведение полевой дератизации и дезинсекции на энзоотичной территории, а также изъятие у населения добытых при охоте тушек животных-носителей чумы.

При выявлении больных бубонной формой чумы в эпидемическом очаге вводят противоэпидемические (профилактические) мероприятия, при выявлении больных легочной формой чумы вводят карантин.

При устранении угрозы распространения чумы орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на основании предписания территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, принимает решение об отмене ограничительных мероприятий (карантина).

Гигиеническое воспитание и обучение граждан вопросам профилактики

Гигиеническое воспитание населения включает в себя: предоставление населению подробной информации об инфекции, основных симптомах заболевания и мерах профилактики с использованием средств массовой информации, листовок, плакатов, бюллетеней, проведением индивидуальных бесед.

Для населения, приобретающего лицензии на охоту и рыболовство, информационно-разъяснительную работу проводят органы, выдавшие лицензию.

Смотреть раздел 12,СанПиН 3.3686-21 "Профилактика чумы", полностью в Системе Главная медсестра>>